組織カルチャーをグローバルに浸透させる方法とは。失敗理由と成功の設計思想を解説

目次

グローバル展開が進む企業において、組織カルチャーを国や拠点を越えて浸透させることは、単なる理念共有ではなく、経営の実行力そのものに直結するテーマになっています。本社で定めた価値観や行動指針が、海外拠点では形骸化したり、別の意味で解釈されたりするケースも少なくありません。

本記事では、なぜグローバル環境で組織カルチャーが浸透しにくいのかという失敗理由を構造的に整理したうえで、共通軸とローカル適応を両立させる設計思想や、行動につなげるための具体的な考え方を解説します。グローバル組織として一体感を持ちながら、現場で再現されるカルチャーを育てたい企業担当者にとって、実践のヒントとなる内容です。

組織カルチャーのグローバル浸透とは

グローバルに事業を展開する企業にとって、組織カルチャーをどのように共有し、行動として根づかせるかは重要な経営課題です。拠点が増え、国や文化の違いが広がるほど、価値観のズレは意思決定や現場対応に影響を及ぼします。まずは、組織カルチャーそのものをどのように捉えるべきかを整理する必要があります。

組織カルチャーの定義

組織カルチャーとは、ミッションやバリュー、行動指針といった明文化された要素だけで構成されるものではありません。日々の業務や意思決定の中で、無意識のうちに共有されている暗黙の前提や判断基準までを含めた概念として捉えることが重要です。

たとえば「顧客を最優先にする」という価値観が掲げられている場合、それはポスターやスローガンとして存在するだけでは不十分です。現場での優先順位の付け方や、迷ったときの判断の方向性として自然に表れてこそ、組織カルチャーとして機能しているといえます。

このように組織カルチャーは、制度やルールの外側にありながらも、社員一人ひとりの行動を支える基盤となり、結果として組織らしさを形づくります。

この前提に立つと、グローバル環境で同じカルチャーを共有することが、いかに難しいかが見えてきます。

グローバル浸透の意味

組織カルチャーのグローバル浸透とは、本社だけでなく海外拠点や現地法人を含め、共通の価値観が行動として再現されている状態を指します。単に同じ言葉を翻訳して配布することではなく、国や文化が異なっても、似た場面で同じような判断がなされることが求められます。

たとえば、顧客対応や品質に対する考え方が、地域によって大きくぶれず、一貫した基準で運用されている状態が理想です。このような状態が実現すると、拠点間での信頼や連携が生まれ、グローバル組織としての一体感が強まります。

ただし、この理想像はルールや仕組みを整えただけでは到達できません。

制度・ルールとの違い

人事制度や評価制度は、組織カルチャーを支える重要な要素です。しかし、制度だけでカルチャーが定着するわけではない点には注意が必要です。制度は行動を一定の方向へ誘導する力を持ちますが、日常の細かな判断や価値観の選択までは完全に規定できません。

制度と実際のカルチャーが乖離すると、表向きは制度に従っているように見えても、現場では別の基準で判断が行われる状態が生まれます。これは特にグローバル環境において顕在化しやすく、拠点ごとに「本音のルール」が形成される原因にもなります。

そのため、組織カルチャーのグローバル浸透を考える際には、制度設計と同時に、価値観そのものをどのように共有し、社員一人ひとりが納得して行動に落とし込めるかが問われます。この視点を欠いたままでは、形だけのグローバル統一にとどまり、真の浸透には至りません。

なぜグローバルで組織カルチャーが浸透しないのか

組織カルチャーの重要性を理解し、明確な言語化を行っていても、グローバル環境では思うように浸透しないケースが少なくありません。その背景には、制度や意識の問題だけでは説明できない、構造的な要因が存在します。まずは、グローバル特有の前提条件から整理していきます。

文化・言語・商習慣の違い

グローバル組織では、同じ言葉を使っていても、文化や商習慣によって意味の受け取り方が大きく異なります。たとえば「主体性」という言葉一つを取っても、積極的に意見を述べる行動を指す文化もあれば、与えられた役割を黙々と責任を持って遂行する姿勢を評価する文化もあります。

こうした解釈の違いを前提として整理しないまま言葉だけを共有すると、本社が意図した行動と、現地で実際に取られる行動の間にズレが生じます。その結果、カルチャーが浸透していないのではなく、異なる形で解釈されたカルチャーが定着してしまう状態になります。このズレは時間とともに固定化され、修正が難しくなる傾向があります。

この問題をさらに複雑にするのが、本社主導の進め方です。

本社主導による押し付け感

本社が価値観や行動指針を定め、それをそのまま海外拠点に展開する進め方は、一見すると効率的に見えます。しかし、現地の文脈や背景を十分に考慮しない場合、現場には押し付けられているという印象が残りやすくなります。

特に、なぜその価値観が重要なのか、現地の業務や判断にどう関係するのかが説明されないまま導入されると、反発や形だけの対応を招きます。その結果、研修や資料上では理解しているように見えても、日々の意思決定や行動には反映されない状態に陥ります。表面的な同意と実質的な不浸透が並存する点が、グローバル展開における難しさです。

一方で、本社が関与を控えすぎた場合にも、別の問題が生じます。

現場マネージャー依存

カルチャー浸透を現地マネージャーの裁量や力量に委ねてしまうと、拠点ごとの差が大きくなります。優秀なマネージャーがいる拠点では浸透が進む一方で、そうでない拠点では取り組みが停滞するためです。

このような個人依存の状態では、担当者の異動や退職によって一気に状況が変わるリスクも高まります。結果として、カルチャーが組織に根づくのではなく、特定の人物にひもづいたものになってしまいます。再現性と持続性を欠いた状態では、グローバル全体で一貫したカルチャーを育てることは困難です。

グローバル組織で求められるカルチャー設計の考え方

グローバル環境で組織カルチャーを機能させるためには、「どう伝えるか」以前に、「どう設計するか」という視点が欠かせません。すべてを本社基準で統一しようとすると反発を生み、逆に現地任せにしすぎると一体感が失われます。この両極端を避けるための設計思想が、グローバルカルチャーの成否を分けます。

グローバル共通軸とローカル適応

グローバルでカルチャーを浸透させるためには、すべてを同一に揃えるのではなく、守るべき価値と現地に委ねる領域を明確に切り分けることが重要です。顧客への姿勢や倫理観、意思決定の基本原則など、組織として譲れない軸は共通化する必要があります。

一方で、その価値をどのような言葉で表現し、どのような形で運用するかについては、現地の文化や商習慣に合わせて調整する余地を残します。この柔軟性があることで、現地メンバーは「守らされている」ではなく、「自分たちの文脈で理解できている」と感じやすくなります。グローバル共通軸とローカル適応のバランス設計こそが、浸透の土台になります。

ただし、この設計が抽象論にとどまると、実践にはつながりません。

行動ベースで定義する

バリューやミッションを理念的な言葉だけで示しても、現場では解釈が分かれやすくなります。そこで重要になるのが、価値観を具体的な行動レベルまで落とし込むことです。

たとえば「オープンなコミュニケーション」という価値を掲げる場合、それが日常業務でどのような行動として表れるのかを明確にします。会議での発言の促し方や、情報共有のルール、意見が対立した際の扱い方など、具体的なシーンを想定することで、現場での再現性が高まります。行動としてイメージできる形にすることで、国や文化が異なっても同じ方向性で実践されやすくなります。

このような設計を行う際には、多様性との関係にも目を向ける必要があります。

多様性(D&I)との両立

グローバル組織には、国籍や文化、価値観の異なる人材が集まります。そのため、カルチャーの統一を過度に強めると、多様性を抑え込んでしまうリスクが生じます。一方で、多様性を重視しすぎて共通の軸が見えなくなると、組織としての一体感や判断基準が曖昧になります。

重要なのは、価値観の方向性は共有しながらも、その表現方法や実践の仕方には幅を持たせることです。何を大切にする組織なのかは明確にしつつ、それをどう体現するかは個人やチームに委ねる余地を残します。この設計によって、統一と多様性を矛盾させることなく両立させることが可能になります。

組織カルチャーをグローバルに浸透させる具体施策

カルチャー設計の考え方を整理しただけでは、グローバル浸透は実現しません。重要なのは、設計した価値観をどのように日常の行動へと結びつけるかです。そのためには、現場が理解しやすく、かつ継続的に触れられる具体的な施策が求められます。

ストーリーテリング活用

組織カルチャーを伝える際に、理念や行動指針を説明するだけでは、抽象的な理解にとどまりがちです。そこで効果を発揮するのが、実際の事例やエピソードを通じて価値観を伝えるストーリーテリングです。

現場で価値観がどのように発揮されたのかを具体的なストーリーとして共有することで、社員はカルチャーを自分ごととして捉えやすくなります。特に、海外拠点での成功事例や工夫を取り上げると、「本社の話」ではなく「自分たちの話」として受け止められやすくなり、現地社員の共感や参加意識を高める効果があります。

こうした理解を一過性のものにしないためには、教育の仕組みとして組み込むことが重要です。

オンボーディング・研修設計

新入社員や異動者向けのオンボーディングは、カルチャー浸透における最初の重要な接点です。国や拠点が異なっても、共通の基礎となる価値観や判断軸を学べる設計にすることで、早い段階から組織としての考え方を共有できます。

研修内容は一度実施して終わりにするのではなく、定期的に見直しや更新を行い、継続的に触れる機会を設けることが効果的です。環境や事業フェーズが変われば、求められる行動も変化します。研修を通じてカルチャーを「固定されたもの」ではなく、「進化するもの」として伝えることが、長期的な浸透につながります。

こうした学びを支える日常的な接点として、社内コミュニケーションの役割も欠かせません。

社内広報・社内コミュニケーション

社内広報や社内コミュニケーションは、カルチャーを日常の中で繰り返し可視化する役割を担います。動画や社内SNS、ポータルサイトなどを活用し、経営層のメッセージや現場の声を継続的に発信することで、価値観が自然と目に触れる環境をつくることができます。

重要なのは、一方的に情報を伝えるだけで終わらせないことです。コメントやリアクション、現地からの投稿など、双方向のやり取りを促す設計にすることで、カルチャーは「伝えられるもの」から「共につくるもの」へと変わっていきます。この積み重ねが、グローバル全体での一体感を育てる基盤になります。

デジタル・DXを活用した浸透アプローチ

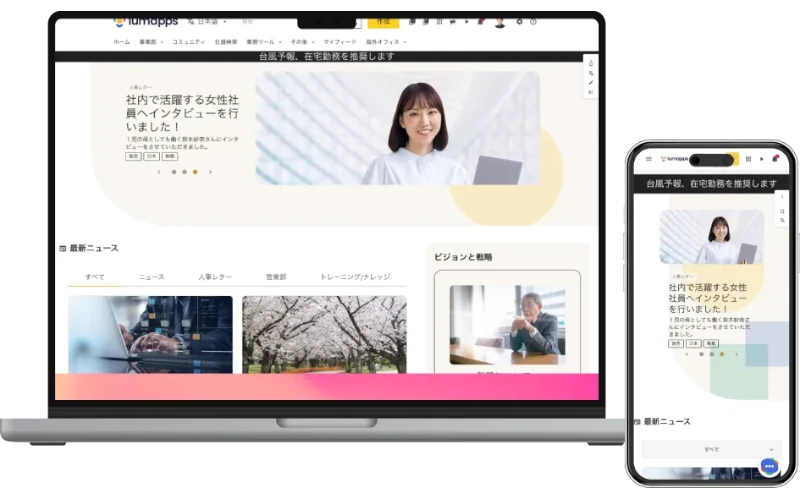

グローバル組織においては、物理的な距離や時差がカルチャー浸透の障壁になります。こうした制約を乗り越えるためには、デジタルやDXを活用し、時間や場所に依存しない形で価値観に触れられる環境を整えることが重要です。その中心的な役割を担うのが社内ポータルです。

社内ポータルの役割

社内ポータルは、組織内の情報を集約し、一貫したメッセージを継続的に発信する基盤として機能します。情報がメールやチャット、ローカル資料に分散している状態では、社員はどれが重要なのか判断しにくくなります。一方で、カルチャーに関する情報が集約された場があれば、社員は迷わず価値観に触れることができます。

特にグローバル組織では、時差や拠点差を超えて同じ情報にアクセスできる点が大きな強みになります。本社と海外拠点が同じコンテンツを参照できることで、認識のズレを最小限に抑えやすくなります。ただし、その効果を高めるためには、言語の問題を避けて通ることはできません。

多言語対応と文脈補完

グローバル展開において、多言語対応は不可欠です。しかし、単純に言葉を翻訳するだけでは、カルチャーの背景や意図が十分に伝わらないケースが多く見られます。価値観には、その組織が置かれてきた歴史や判断の積み重ねが含まれているため、言語変換だけでは理解が浅くなりがちです。

そこで重要になるのが、文脈や背景を補足する工夫です。現地の事例や、各拠点の社員によるコメントを加えることで、「自分たちの業務とどうつながるのか」が具体的にイメージできるようになります。この補完によって、同じ価値観でも拠点ごとに納得感を持って受け取られやすくなります。

こうした取り組みを継続的に改善していくためには、感覚ではなくデータに基づいた判断が欠かせません。

データ活用・可視化

社内ポータルや研修の利用状況、コンテンツの閲覧データを可視化することで、カルチャー浸透の度合いを客観的に把握できます。どのコンテンツがよく読まれているのか、どの拠点で参加率が高いのかといった情報は、施策の有効性を判断する重要な手がかりになります。

これらのデータを分析することで、内容が伝わっていない領域や、関心が高いテーマを特定できます。その結果をもとにコンテンツを改善し、発信の仕方を調整することで、浸透施策はより実効性の高いものになります。DXを活用した可視化と改善の循環が、グローバルにカルチャーを根づかせるための支えとなります。

浸透度をどう測るか

組織カルチャーは目に見えにくい概念であるため、浸透しているかどうかを感覚だけで判断すると、評価が主観的になりがちです。グローバル組織においては特に、拠点ごとの差や時間的な変化を捉えるために、複数の視点から測定することが求められます。

エンゲージメントサーベイ

カルチャー浸透度を把握する代表的な手段が、エンゲージメントサーベイによる定量的な測定です。価値観への共感度や組織への信頼感、働きがいといった指標を継続的に計測することで、時間の経過に伴う変化を追跡できます。

特にグローバル環境では、拠点別や職種別に結果を比較することで、どの領域でカルチャーが機能しているのか、あるいは停滞しているのかを把握しやすくなります。ただし、数値はあくまで結果を示すものであり、その背景まですべてを語ってくれるわけではありません。

そこで重要になるのが、定量データを補完する視点です。

定性フィードバック

エンゲージメントサーベイのコメント欄や対話の場で得られる声は、数値だけでは見えない兆しや違和感を捉える手がかりになります。たとえば、同じスコアでも拠点によって受け止め方が異なる場合や、特定の施策に対する本音が隠れていることがあります。

定期的に対話の場を設け、現場の声を拾い上げることで、カルチャーがどのように解釈され、実践されているのかを立体的に理解できます。定量と定性を組み合わせることで、測定結果に対する納得感と次の打ち手の精度が高まります。

しかし、最終的な判断軸は、意識や意見ではなく行動に表れます。

行動変容の兆し

組織カルチャーが浸透しているかどうかは、評価や意思決定、日々の現場行動にどのような変化が現れているかを見ることで確認できます。会議での議論の進め方や、判断基準の共有のされ方、部門間の連携の取り方などに変化が見られるかが重要なポイントです。

価値観が言葉として理解されている段階ではなく、迷ったときの判断や自然な行動として表れている状態になって初めて、カルチャーが浸透したといえます。数値、声、行動という複数の指標を組み合わせて観察することで、グローバル組織におけるカルチャー浸透の実態をより正確に捉えることができます。

グローバルカルチャー浸透の成功・失敗事例

グローバルでの組織カルチャー浸透は、理論や施策だけでは語りきれません。実際にどのような取り組みが機能し、どこでつまずきやすいのかを理解するためには、成功事例と失敗事例の双方から学ぶことが有効です。

成功事例の共通点

グローバルでカルチャー浸透に成功している企業に共通しているのは、継続的な取り組み、現場の巻き込み、そして経営層の一貫した関与です。単発のキャンペーンや一時的な研修に頼るのではなく、長期的な視点で施策を積み重ねています。

特に重要なのは、経営層が価値観を語るだけでなく、自らの意思決定や行動を通じて示している点です。また、現場の成功事例や工夫を積極的に取り上げ、グローバル全体で共有することで、カルチャーが「上から与えられるもの」ではなく、「自分たちで育てるもの」として認識されるようになります。この姿勢が、拠点を超えた共感と再現性を生み出しています。

一方で、うまくいかなかった事例からも、多くの示唆を得ることができます。

失敗事例に学ぶ

失敗事例に共通するのは、スローガンや行動指針が形骸化してしまっている状態です。言葉としては立派でも、日々の業務や評価、意思決定と結びついていなければ、カルチャーは定着しません。

また、一度きりの施策で満足してしまい、その後の振り返りや改善が行われないケースも少なくありません。このような取り組みは、現場に「また形だけの施策だ」という冷めた受け止め方を生み、かえって逆効果になることがあります。カルチャーは宣言するものではなく、実行と改善を通じて育てるものであるという認識が欠けると、浸透は進みません。

こうした課題が特に顕在化しやすいのが、M&A後の局面です。

M&A後の統合視点

M&A後のPMIにおいては、制度や業務プロセスの統合以上に、カルチャーの統合が難題になります。買収側の価値観を一方的に押し付けると、被買収側の反発や不信感を招きやすくなります。

重要なのは、双方が大切にしてきた価値観を理解し合ったうえで、新たな共通軸を築こうとする姿勢です。どちらかを否定するのではなく、重なり合う部分や補完関係を見出しながら、時間をかけて統合を進めることが求められます。この視点を欠くと、表面的な統合は進んでも、組織としての一体感は生まれません。

まとめ

組織カルチャーをグローバルに浸透させるためには、制度という仕組み、行動レベルまで落とし込んだ定義、そして共感を生むコミュニケーションを組み合わせて設計することが重要です。いずれか一つに偏るのではなく、相互に補完させながら運用することで、カルチャーは実態を伴って根づいていきます。

これらの取り組みを一過性で終わらせず、継続的に見直し、改善を重ねていくことで、国や拠点を超えた一体感のあるグローバル組織を実現することができます。