本社と拠点をつなぐ多拠点マネジメント実践ガイド|ツール選びから定着まで

目次

全国に支社・店舗・工場を展開する企業が成長を持続させるには、拠点を増やすだけでなく「本社と現場をつなぐ多拠点マネジメント」を設計し、情報・人材・文化を一体化させる必要があります。意思決定の遅延やルールのばらつき、IT活用の格差や属人化を放置すると、ブランド体験が揺らぎ、生産性が低下します。

本記事では、情報共有基盤の整備、共通KPIによる可視化、人材育成と評価の標準化を軸に、ネットワーク・インフラの一元管理やグループウェア/人事クラウドの選定、運用定着までのロードマップを具体的に解説します。

拠点の自律性と本社の統制を両立させ、現場が使いたくなる設計でDXを前進させたい方は、まず現状の情報フローを可視化し、小規模パイロットで成功体験をつくるところから着手してください。

多拠点マネジメントの基本と重要性

企業活動の広域化が進む中で、拠点展開は成長戦略の中核を担うようになっています。国内外に支社・営業所・店舗・工場などを持つ企業では、単に拠点を増やすだけでは競争優位を保てません。本社と現場をどのように結び、組織全体の一体感と生産性を維持しながら拡大していくかが経営上の重要課題となっています。

その鍵を握るのが「多拠点マネジメント」です。本社と各拠点を有機的に結び、情報・人材・文化を共有しながら最適な運営を実現する仕組みの設計力が、企業の成長スピードと組織力を左右します。ここでは、なぜ今このテーマが注目されるのか、そして複数拠点を抱える企業が直面する課題と、その解決の方向性を見ていきます。

なぜ「多拠点マネジメント」が今、注目されるのか

企業が複数拠点を構える背景には、いくつかの要因があります。まず、市場を広げて新たな顧客を獲得し、事業基盤を強化できる点が挙げられます。加えて、地域ごとに人材を確保・分散配置することで、人手不足の課題に対応しやすくなります。さらに、災害や感染症などのリスクに備え、事業継続性(BCP:Business Continuity Planning)を高める手段としても有効です。

こうした「拠点分散」は、リスクヘッジや地域密着型経営の観点からも注目されています。一方で、拠点数が増えるほど「本社の統制」と「現場の自律性」のバランスが難しくなります。本社が強く主導すれば現場判断が遅れ、任せすぎれば全体方針がぶれやすくなります。

そのため、ルールや方針を共有しながらも、地域特性を踏まえた柔軟な運営を可能にする仕組みづくりが求められます。単なる地理的分散ではなく、“拠点をつなぐマネジメント設計”こそが今の時代に求められる経営の力です。

このように、「多拠点マネジメント」はもはや選択肢ではなく、企業競争力を支える基盤として位置づけられています。

多拠点展開企業のメリット・デメリット

多拠点展開には、企業成長を後押しする明確な利点があります。最大のメリットはビジネス機会の拡大です。新たなエリアへの進出によって地域市場へのアクセスが広がり、顧客との接点を増やせます。立地を分散させることで需要変動や災害リスクも軽減できます。

人材面でも多拠点化は有効です。地方や郊外に拠点を設けることで都市部の採用競争を避け、地域に根ざした雇用や柔軟な働き方を実現できます。こうした多様な人材の活用は、組織のレジリエンス強化にもつながります。

一方で、デメリットやリスクも多く存在します。拠点ごとに運営レベルや文化が異なり、成果や顧客体験にばらつきが出やすくなります。また、拠点間で価値観のズレが生じると、組織の一体感が損なわれます。さらに、管理・情報共有コストの増大も避けられません。本社の方針が現場に届かない、現場からの情報が本社に上がらないといった“情報の断絶”は、多拠点企業に共通する課題です。

制度やツール、評価基準の標準化が進まない場合、各拠点の運営が属人的になり、拠点長の力量に依存する体制になりがちです。結果として、拠点の増加がそのまま管理負荷の拡大につながります。

したがって、多拠点マネジメントでは、メリットを最大化しつつデメリットを抑える「バランス設計」が求められます。

多拠点運営で典型的に起こる課題

多拠点を持つ企業では、運営が複雑になるほど課題が表面化します。特に以下の4点は多くの企業に共通しています。

1. 本社‐拠点間の意思決定・情報伝達の遅延

拠点数が増えるほど、指示伝達や状況報告にタイムラグが発生しやすくなります。特に、複数拠点を持つ企業では「本社が決めた方針が現場に届くまでに時間がかかる」「伝える途中で内容が変質する」といった課題が慢性化しがちです。

2. 文化・ルールのばらつき

拠点ごとに地域特性やメンバー構成が異なるため、業務プロセスや顧客対応に差が生まれます。こうした差が続くと、ブランド体験の一貫性が失われ、顧客満足度にも影響します。

3. IT・データ活用の格差

ツール導入や活用度の差が拠点間で大きいと、情報共有や改善のスピードにばらつきが生じます。紙や口頭での報告に依存する拠点では、データ活用が進まず生産性の向上が難しくなります。

4. 属人的な運営体制

拠点長やベテランスタッフの経験に依存した運営では、担当者が異動・退職すると業務が滞ります。ナレッジ継承が進まないまま拠点を増やすと、運営品質が維持できなくなります。

これらの課題を放置すると、拠点展開の利点が失われ、管理コストや混乱が増大します。だからこそ、「統制と自律」「標準化と柔軟性」「属人化からの脱却」という3つの視点から運営体制を再設計することが、多拠点マネジメント成功の鍵となります。

関連記事:多店舗運営の情報共有・コミュニケーションを改善する方法と事例

現場と本社をつなぐ「仕組みづくり」

拠点が増えるほど、情報や人材、文化の一貫性を保ちながら運営の質を維持することが難しくなります。こうした課題を解決するには、「仕組み」でつなぐことが欠かせません。本社と現場を結ぶ仕組みを整えることで、意思決定のスピードを高め、ナレッジを共有し、人材を育成できる環境をつくることができます。

ここでは、3つの視点から整理します。

情報共有基盤・ナレッジ管理ツールの活用

多拠点企業では、拠点ごとに蓄積される知見や成功事例が横展開されにくく、ナレッジが“点在化”しやすいという課題があります。

そのため、まず必要なのは、情報共有の「ルール」と「場」を整えることです。たとえば、「誰が」「何を」「どのチャネルで」共有するかを明確にし、ガイドラインとして運用することで、共有の習慣が定着します。

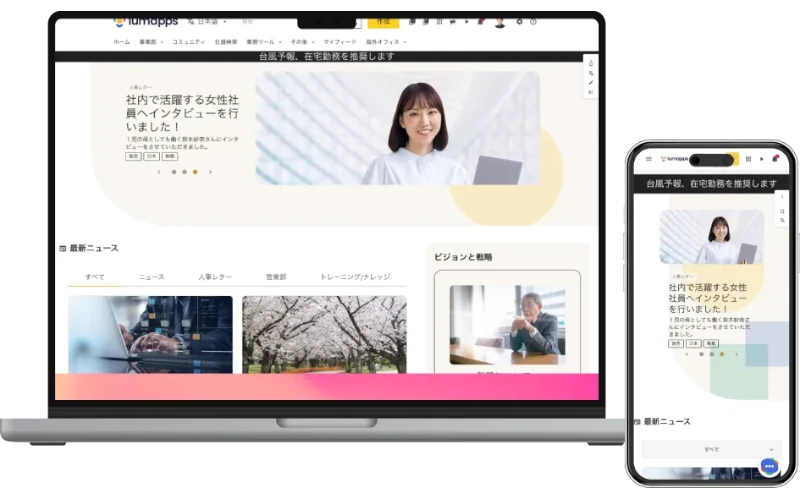

加えて、社内ポータルやデジタルワークプレイス(社内SNS、チャットツール、ファイル共有など)を活用し、ナレッジを見える化することが重要です。実際、拠点間でチャットツール上に「共有の場」を設けた企業では、現場同士の相談や成功事例の投稿が自然に増え、コミュニケーションの活性化につながっています。

KPI/データ活用による可視化と改善サイクルの構築

多拠点運営では、拠点ごとに業務プロセスや成果指標が異なるため、データを共通の基準で管理・比較できる仕組みが必要です。

本社と拠点の双方が同じKPIを共有することで、「どこが改善すべきか」「どの拠点が成果を上げているか」を客観的に把握できます。これにより、改善の優先度を明確化し、PDCAを回すための共通言語が生まれます。

さらに、データを本社だけでなく拠点側も分析・活用できる環境を整えることが理想です。現場が自ら課題を発見し、改善提案を出せるようにすることで、自律的な運営が促進されます。

その際には、マスターデータ管理やデータガバナンスの整備も欠かせません。指標やデータの定義が拠点ごとに異なると、せっかくの分析が機能しなくなるためです。

人材育成・評価制度の標準化と公平性の担保

多拠点マネジメントにおいて、最も大きな差を生むのが“人”の力です。

拠点運営が個々のマネージャーの経験や裁量に依存していると、拠点ごとに運営レベルがばらつき、拠点長の交代などで急に業績が変動するリスクもあります。

これを防ぐには、共通の育成・評価の仕組みを整えることが重要です。たとえば、拠点長・マネージャー向けの育成プログラム、評価基準の統一フレーム、人材育成パスの整備(共通研修や昇格要件の明確化など)を行うことで、どの拠点でも一定水準の運営が維持されます。

また、成果を上げた拠点やスタッフを正当に評価・報酬に反映させることで、モチベーションの向上にもつながります。実際、多店舗運営企業では「人材育成を仕組み化することで、拠点間の運営品質が安定した」という報告も多く見られます。

デジタルツールで加速する多拠点マネジメントDX

多拠点運営を効率的かつ効果的に進めるためには、デジタル化(DX:デジタルトランスフォーメーション)の推進が不可欠です。従来の課題であった情報共有の遅れ、運用の属人化、管理コストの増大といった問題を、デジタルツールやインフラ整備によって解決する動きが加速しています。

ここでは、ネットワーク・インフラの一元管理、グループウェア・人事系クラウドツールの選定、そして現場導入を成功させる運用設計・定着のポイントを整理します。

ネットワーク・インフラの一元管理・運用モデル

多拠点企業では、拠点ごとにネットワークや通信環境が異なると、管理工数やトラブル対応の負担が増えます。運用窓口やベンダーが拠点ごとに分かれている場合、障害対応の遅れや品質のばらつきが発生しやすくなります。

こうした課題を解決するには、ネットワーク・インフラの一元管理が有効です。たとえば、マルチベンダー・マルチキャリア環境を一括で運用できる外部サービスを活用し、運用窓口を統合することで、管理負担を大幅に軽減できます。

さらに、SD-WAN(ソフトウェア定義型ネットワーク)の導入により、拠点間の通信を中央で制御・最適化し、セキュリティと可用性を両立することも可能です。

このように、ネットワークの標準化と中央管理は、多拠点経営を支える“デジタル基盤”としての役割を果たします。

グループウェア・人事系クラウドツール選定のポイント

グループウェア(社内ポータル、チャット、ワークフロー、ファイル共有)や人材管理クラウド(採用・評価・勤怠・教育など)は、多拠点マネジメントに欠かせない基盤です。

しかし、「導入するだけ」では成果は得られません。運用ルールや拠点間の整合性を意識して設計することが成功の鍵となります。

特に、拠点ごとに異なる業務プロセスやローカルルールが存在すると、ツール導入後に活用が進みにくくなります。そこで、共通の運用プロセスを定義し、拠点ごとのカスタマイズ範囲を明確にした上で、

- 全拠点でデータをリアルタイムに共有できるか

- 本社・現場双方が操作しやすいUIか

- セキュリティ、アクセス管理、マルチ言語対応などに優れている

といった観点からツールを選定することが重要です。

また、「拠点ごとに違いを許容しつつ、全体としては統制できる設計」を意識することで、現場負担を抑えながら柔軟な運用が可能になります。

現場導入を成功させる運用設計・活用定着のコツ

ツールを導入しただけでは、現場の行動や業務が変わるわけではありません。特に多拠点体制では、「運用ルール」「更新体制」「定着施策」の3つをセットで設計することが不可欠です。

まず、運用ルールとして「誰が」「どのデータを」「どのタイミングで」「どのツールに」入力・更新するかを明確にし、責任と権限の範囲を定めます。

次に、更新体制では、各拠点に運営責任者を置き、本社が定期的にサポート・モニタリングを行うことで、現場の実行力を高めます。

さらに、定着を促すには“現場が使いたくなる設計”が欠かせません。モバイル対応やUIのわかりやすさ、拠点からのフィードバック仕組みを整え、導入初期に「使うと便利」「業務が楽になる」という成功体験を積ませることが重要です。

実際、NTT西日本の事例でも、スマホ内線化やコミュニケーションプラットフォーム整備によって拠点間の連携が向上し、業務効率が大幅に改善されたと報告されています。

ケーススタディ:拠点統括型運営からDX化へ

ここでは、実際に多拠点運営を行う企業の事例から、成功の共通要因とつまずきやすいポイントを整理します。

これまでの「本社による統括・管理型」の運営から、デジタルツールを活用して拠点を自律的に動かす「DX型運営」へと転換する動きが広がっています。

この変化こそが、本社と現場の距離を縮め、組織全体のスピードと生産性を高める鍵となっています。

成功企業に共通する3つのポイント

多拠点運営を成功させている企業には、いくつかの共通点があります。

1. 役割と権限の明確化

成功企業では、本社と現場それぞれの役割が明確に定義されています。本社は戦略・ガバナンス・基準づくりに集中し、拠点には一定の裁量を与えて現場判断を尊重する。この「線引き」が明確であることで、意思決定が速くなり、責任の所在も曖昧になりません。

2. リアルタイムな情報共有

拠点の稼働状況やKPIが本社で即時に把握できる体制が整っていることも特徴です。デジタルツールを通じて拠点の進捗や課題を可視化し、本社が早期に対応できる仕組みを持つことで、品質のばらつきや遅れを最小限に抑えています。

3. 現場裁量と本社統制のバランス

統制が強すぎると現場が受け身になり、逆に裁量が大きすぎると拠点ごとにバラつきが生じます。成功企業は、このバランスを意識的に設計しています。現場が自律的に改善できる余地を残しつつ、本社が方向性を示すことで、組織全体に柔軟性と一貫性を両立させています。

これら3つの要素は、拠点数が増えても運営品質を維持し、スケールさせるための基盤といえます。

想定されるつまずきとその対策

一方で、多拠点マネジメントを進める過程では、いくつかの壁に直面することがあります。

1. ITリテラシー格差

拠点ごとにデジタルツールの理解度や操作スキルが異なると、導入効果に差が出ます。特に地方拠点では導入・運用が遅れ、本社や他拠点との情報格差が広がることがあります。これを防ぐには、導入前に拠点ごとの準備状況を把握し、教育や段階的展開を計画的に進めることが有効です。

2. 属人的な拠点長依存

拠点長の力量に依存した運営では、担当者の異動や退職でノウハウが失われ、業務が停滞するリスクがあります。この課題には、標準化されたマニュアルや業務プロセス、育成パスを整備し、再現性の高い仕組みで支えることが必要です。

3. デジタルツールへの抵抗感

新しいツール導入に対して、「操作が難しい」「入力が面倒」といった現場の不満が出ると、定着が進みません。この場合、現場が“使いたくなる”設計を意識することが重要です。モバイル対応や直感的なUIの採用、現場の声を反映した改善、導入初期の成功体験共有など、「使われる仕組み」をつくることで活用が根付きます。

関連記事:情報共有がビジネスにおいて欠かせない理由とは?できていない組織の特徴も解説

導入検討ガイド:ツール選びと社内体制整備

ここでは、「多拠点マネジメントを支えるツール導入」を検討している企業に向けて、準備すべき体制や評価基準、導入後の運用ステップを整理します。

特に、実務担当者・経営企画部門・情報システム部門が連携し、ツール選定から定着までを一貫して設計することが成功の鍵となります。

導入前に確認すべき10項目

ツール導入は「導入そのもの」ではなく、「導入後に成果を生む仕組みづくり」が目的です。

そのために、以下の10項目を事前に確認し、社内の準備状況を明確にしておきましょう。

- 現状業務プロセスの可視化:各拠点・本社でどのように業務が流れているかを洗い出し、フローを文書化する。

- 拠点/本社の役割整理:本社の統制範囲と拠点の裁量範囲、連携の仕組みを明確にする。

- KPI定義:拠点ごとに共通指標を設定し、比較・評価できる形に整える。

- データ整備:データの所在・形式・更新頻度・アクセス権限を確認し、整合性を取る。

- 人材育成体制:拠点マネージャーや運営責任者に対する教育・育成プランを策定する。

- ツール連携性:既存システム(販売管理、人事、勤怠、評価など)との連携性、拠点数増加時の拡張性を確認する。

- 運用体制:各拠点・本社で誰がツールの運用・更新・定着を担うかを事前に決めておく。

- ガバナンス:データ保護、アクセス権管理、更新ルール、監査ログなどの管理体制を整備する。

- 費用試算:初期費用・運用コスト・拠点追加時のコストを試算し、ROI(投資対効果)を検証する。

- 効果測定:導入後に何を“成功”と定義するかを明確化する(例:管理工数の削減、拠点生産性の向上など)。

これらを整理しておくことで、ツール導入が単発で終わらず、「拠点運営力の底上げ」へとつながります。

導入後の活用フェーズ(定着化・運用改善・拡張)

ツール導入の成功は、導入後の運用と定着にかかっています。

そのプロセスを4つのフェーズに分け、段階的に設計することで、スムーズな移行が可能になります。

1. 導入初期(パイロット運用)

少数の拠点で試験導入を行い、運用ルールや入力フローを検証します。現場の負荷や不具合を把握し、改善を反映した上で本格展開の準備を整えます。

2. 活用定着フェーズ

パイロットの成果を踏まえ、主要拠点へ本格展開。運用体制・教育プラン・サポートフローを標準化し、拠点マネージャーが日常業務で活用できる状態を目指します。

3. 拠点横展開フェーズ

全拠点・新規拠点へと展開し、標準化と柔軟性のバランスを取ります。地域特性による微調整は最小限にとどめ、統一された運用文化を形成します。

4. 継続改善フェーズ

導入後も定期的にKPIや運用状況をレビューし、改善サイクルを回します。現場の声を反映しながら、機能追加・設定調整・教育更新を行い、ツールを“使い続けられる仕組み”に進化させます。

このフェーズモデルをあらかじめ描いておくことで、導入後の停滞を防ぎ、ツールが「業務を変える仕組み」として定着します。

ツール導入はゴールではなく、拠点マネジメントDXのスタートラインです。導入前の準備と導入後の定着設計、この両輪を揃えることで、企業全体の運営力を長期的に高めることができます。

まとめ&次のステップ

本記事では、複数拠点を持つ企業が直面する課題と、それを解決するための実践的な視点を整理しました。

「現場と本社をつなぐ仕組みづくり」「デジタルツールを活用した多拠点マネジメントDX」「導入から定着・拡張までのロードマップ」という3つの柱を通じて、多拠点運営を継続的に進化させるための方向性を示しました。重要なのは、拠点数を増やすことではなく、拠点を本社と連携させながら、運営の質を維持・向上させることです。

そのためには、現場の自律性と本社の統制を両立させるマネジメント基盤を整え、全社として一体感をもった運営を実現することが求められます。

まず取り組むべき第一歩は、本社と拠点間の情報共有の現状を可視化し、どこにギャップがあるのかを明らかにすることです。そこから、限られた拠点で小さく実践し、成功事例をつくって横展開していくことで、無理のないDX推進が可能になります。

もし御社で、

- 多拠点マネジメントの仕組み構築

- ツール選定・導入支援

- 運用定着や拡張フェーズの設計

などを検討されている場合は、ぜひ一度ご相談ください。貴社の現場と本社をつなぎ、組織全体の成長を支える最適な仕組みづくりをサポートいたします。